http://www.pcpop.com/doc/0/131/131921.shtml

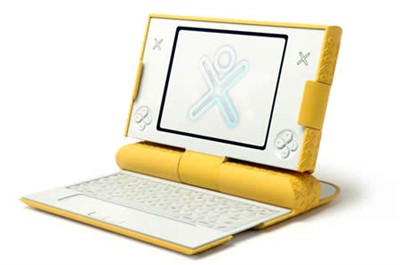

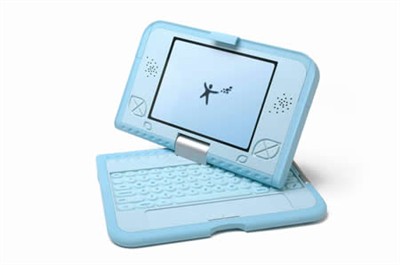

OLPC。100美元。首批2000万美元赞助到位,将赠送给第三世界国家儿童。

联合国和麻省理工学院媒体实验室共同发布。

手摇发电。CF卡作硬盘。Linux系统。低功耗可翻转屏幕。

这个东西很好。希望能大大普及,不止是农村,在城市的普通百姓家也普及。800元对于中国大多数家庭比较能负担,而不是数千元给孩子买个游戏机。同时多多宣传,让那些昂贵的弱智的**星学习机消失。

为了民族产业起见,国内企业应赶紧仿制。

要多想

http://www.pcpop.com/doc/0/131/131921.shtml

OLPC。100美元。首批2000万美元赞助到位,将赠送给第三世界国家儿童。

联合国和麻省理工学院媒体实验室共同发布。

手摇发电。CF卡作硬盘。Linux系统。低功耗可翻转屏幕。

这个东西很好。希望能大大普及,不止是农村,在城市的普通百姓家也普及。800元对于中国大多数家庭比较能负担,而不是数千元给孩子买个游戏机。同时多多宣传,让那些昂贵的弱智的**星学习机消失。

为了民族产业起见,国内企业应赶紧仿制。

居然也可以访问。指向google。

提供一个标准,让用户可以把所有的blog备份到本地xml文件,然后再导入任何其他一家bsp。

给文章发表页面增加一个功能,定时(5秒或者10秒)把发言框内容保存到用户本地cookie。不管是按错后退键还是刷新键还是短网还是断电,大家都不会丢掉辛辛苦苦写出来的文字了。下次登录以后自动读取cookie内容到文本框。这个功能很简单,怎么都没人做?

最早上网是在1997年。那时候好像用qq,上陈肇瑜的网站下软件,乐此不疲。其他的没有印象。

1999年第一次接触聊天室。一个朋友介绍我到深圳在线。同时开5个窗口。irc。开始玩UO。SC和Quake都打得不错,但是没在大网玩过。

2000年开始上mop。看着bt,874,猥琐男文化发展。mop现在不行了,除了伪色情和小p孩以外没别的东西了。

然后是 北京dvd碟友会。开始每周末去新街口买碟,然后上论坛侃。坛子里不少牛人。用很多代号表示买碟地点,比如gtj,gy,等等,防止警察混入论坛然后去扫碟。知道了很多盗版商的区别,比如“全美版”等等。平安大街附近有一个小店里面都是文艺片,相当不错。现在似乎全没了。挺有趣那时候买碟的时候经常遇到警察扫碟,就听到有人喊“快跑!”,然后所有碟商(一个大屋子里有几十家)飞速将所有碟扫入箱子遁去,买碟的人都原地不动做木鸡状(警察只抓卖碟的)。

e国1小时不错。我那段时候基本不去超市了。从纯净水可乐零食甚至大米都在那儿买。

最火的电子商务网站是8848和酷必得coolbid.com。我在coolbid买了2个手机。一个是当时最轻薄的T28SC,一个是黑客帝国而火的nokia 7110。下滑盖,变色龙,超酷。

最好的it网站是chinabyte。有个朋友在那里所以没事就去嘉里通宵下载,玩游戏。网速不错。

2001年,2002年

三夫,绿野,开始购买户外用品,参加一些户外活动。

短歌行,家电论坛,研究音响和投影机。想买一个投影若干年,到现在没有付诸行动。

色影无忌

新语丝,认识不少伪科学

三思科学网站,相当不错!

再后来就是smth,天涯,pcpop,donews,google,等等了。其他没印象了,想起再补!

今天上英文课。

老师问:what would you think about when you have a interview tomorrow?

我想:dress?resume?prepare for the questions?review some professional books?

老师没叫我。一同学答:salary。另一同学答:work time?另一同学答:work future?另一同学答:environment?

厄。我是不是有rpwt?

我们大多数人获得工作在于我们的“社会资产”–我们的社会关系,而不是我们的“个人资产”–我们懂什么。

传播者是指进入到与他人关系中的人。

内向传播:和自己对话

人际传播:与他人互动-〉产生关系

群体传播:与人群互动-〉分享

公众传播:告知听众

大众传播:媒体告诉你

传播要素:

人:每个人都是主动和被动者

信息:语言和非语言的

渠道:有效率的传播者善于转换渠道,传播的多渠道性质 声音/动作/语言

噪声:内部:心理状况,身体状况/外部:环境

语境:

反馈:积极/消极;内部/外部

影响:感情/身体/认识

两个关键特征:

传播是有动力的

传播是不可重复和不可逆转的

传播的作用:

理解和认识:自己,他人

建立有意义的关系

影响和说服

五个公理

你不能不传播:拒绝/不情愿接受/干扰/借口

每一次传播都有内容指标和关系指标:确认-〉肯定/否定-〉修正/不确认-〉忽略(最残酷)

信息包括语言和非语言:内容指标通过语言;关系通过非语言(非语言不容易说谎)

互动是对称或者互补的:相同-〉对称-〉竞争/相反-〉互补-〉僵硬

中午在五道口光合作用。有几本书不错,也就1百多元,一问:不打折,还不能刷卡。思想斗争半天,是顺手就买了,还是回头再到joyo买。最后只拿了一本估计joyo没有的。

回来后在joyo订购。一共省了30多元。

为什么传统经营方式就要比电子商务贵?难道就是因为店面租金和雇员更多?维护一套电子商务的成本似乎也不低廉。技术人员/服务器/电子支付手续费/配送/仓库。。。

从前写php,无论怎么header,怎么window.location,session都不会丢失。这次遇到麻烦了。session无论如何无法使用。仔细阅读了手册,发现是由于sessionid丢失引起的。在用表单提交的时候没有问题。但是用跳转和链接就不好说。具体解决办法:

nextpage.php?strip_tags(SID)

http://chn.blogbeta.com/124.html

摘要:

那么,为什么这样的话题重要呢?那是因为,就我所知,你一生只有一次生命。即使你相信来世,那也无助于你对待来世的“来世”!为什么你不在这次生命中就做一些意义重大的事呢,不管你是如何定义你的“意义重大”?

运气

—————-

我坚持认为运气并不推及所有的事。我在此引用巴斯德(Louis Pasteur,19世纪法国化学家。译者注)的话:“运气只光顾有准备之士。” 他的话说出了我心里所想。的确有运气的因素,同时也有没有运气的成分。有准备之士早晚会找到重要的事并去做它。所以,的确,是有运气。你去做的那件特定的事是偶然,但是,你总归要做某事却并非偶然了(The particular thing you do is luck, but that you do something is not)。

所以,尽管我会不时提及“运气”这个问题,但我不会把运气这东西看成与你的工作出色与否有没有关联的的唯一砝码我主张即使不是全部你也要对“运气”有部分掌控。最后我引用牛顿对此的原话:“如果别人也和我一样努力思考的话,那么他们也许会得出差不多的结论。”

勇气

—————-

包括许多(大)科学家在内的很多人所具有的一个特质,如你所见,就是通常在他们年轻的时候,他们具有独立的思维并有勇气去追求。举一个例子,爱因斯坦,大概在他12或14岁的时候,他问自己:如果我有光速那么快,那么光波看起来是个什么样子?

成功科学家的重要品质之一就是勇气。一旦你鼓起了自己的勇气并相信自己能解决重要的问题,那么你就行。如果你觉得你不行,几乎肯定你不会去做。

投入

—————

就让我说说为什么年龄产生那些影响。首先,如果你要做一些有益的工作,你必须要找到你全心身投入的状态,全力投入以至于不能再做更多的事了。

当你成名后再做一些“小”事就难了,香农(Shannon)也难逃此运。那些伟大的科学家也经常犯这样的“晕”。他们未能继续燃烧心中本可以燎原的星星之火(They fail to continue to plant the little acorns from which the mighty oak trees grow)。

所以,这解释了为什么你明白一旦成名太早你就往往“废”了(sterilize you)。实际上我要给你我多年的最爱的例子:普林斯顿高级研修学院,比起其他的学院,在我看来,已经毁了无数好的科学家,你只要比比那些科学家去“普高”之前和之后的成就就可以分辨这点。他们进去之前可谓超级牛(superb),出来之后就变得一般牛了(only good)。

工作条件

—————

多数人想的是最好的工作条件。非常清楚,事实并非如此,因为人们常常在条件不好的时候富有成果。剑桥物理实验室有史以来最好的时期恰逢是他们实际上最简陋的时期——他们做出了有史以来最好的物理。

我想只要你用点心你就能明白,伟大的科学家常常通过换一个角度看问题,就能把瑕疵变成财富。例如,许多科学家每当不能解决一个难题时,他们终究转而去研究为什么“不能”的问题。他们然后反过来看问题:“本来嘛,这才是问题所在。” 于是,就有了一个重要的结果。所以,理想的工作条件非常奇特——你想要的往往不是对你来说最好的。

勤奋与专一

—————

知识和创造的成果就像利滚利(compound interest)。假设两个人拥有几乎一样的能力,其中一个人比另一个人多干十分之一的活,她将多产两倍。你知道得越多,就学得越多;你学得越多,就做得越多;你做得越多, 机会就越多。这特别像“复利”。

我本不愿在我太太面前说,但我得承认,我有时忽视了她。我得钻研。如果你一心想做成某件事,有时你不得不对另一些事视而不见。对此毫无疑问。

感情信念与潜意识

—————-

所谓大成就并不是指那些靠多加一位小数点搞成的东西,而是指那些投入感情的的事情。大多数大科学家们完全将他们自己融入课题之中,而不能完全投入的人鲜有做出杰出的、一流的成果的。

我还得说说另一个性格方面的特点,那就是“似是而非”。我可是花了好一阵子才搞明白其重要性的。大多数人愿意相信世上万物非此即彼,是非分明。大科学家们却能很大程度地容忍“似是而非”。他们充分相信(自己的)预测,靠思想前行;他们有保持足够的警觉,随时挑出其中的错误和瑕疵,以便超越旧有理论,去创造新的、替代的学说。

再者,感情投入还不够,这显然是一个必要条件。我能告诉你其中的理由。每一个研究了创造力的人都会认为“创造力从你的潜意识而来”。

如果你深深地痴迷并投入到一个问题中去,日复一日,你的潜意识除了除了干这活也不会干别的。然后,你在某个早晨,或某个下午(哈…,译者注)一觉醒来:有啦!(and there’s the answer.)

所以,做事情的法子就是:如果你找到一件真正重要的事情,你就不要让任何别的事情成为你注意力的中心—-你思你所思(you keep your thoughts on the problem)。保持你饥饿的潜意识使它想你所想,然后你就可以安心地睡觉,静等天明,答案便不取自来。

重大问题

—————–

如果你不去搞那些重大的问题,你就没法干那些重要的活。十分显而易见,大科学家细细地从头到尾考虑过在他们那个领域里的诸多重要难题,并且随时留神考虑如何攻克那些难题。

多数大科学家牢记很多重大问题。他们约有一二十个大问题想方设法去攻克。每当他们发现一个新想法出现的时候,你就会听到他们说:“唔,这个与该问题有关。”他们于是抛开其他一切,全攻此问题。

闭门与开门

—————–

另一个性格特点,我一开始并没注意到。我注意到以下这些事实:有人“闭门造车”,有人“开门迎客” (people who work with the door open or the door close)。

只是我可以说,那些敞开了门干活的人和最终成就了大事的人之间,存在千丝万缕的联系,即使你关上门多使劲地干也无济于事。反而,他们看起来干得有点不对劲——也不是太不对劲,但足以不成气候。

怎么做

—————–

我想谈谈另一个话题,那是从大家都知道的歌词里来:“你做什么无关紧要,你怎样做才紧要。”

我看到生活就是一个问题接着一个问题又接着另一个问题。想了相当长一阵子后,我决定:不,我得对各种“产品”进行“批量生产”,我得考虑所有“下一步的问题”, 而不是仅仅眼前的问题。通过改变提问,我仍得到了同样甚至更好的结果。

你 应该以这样的方式去干你的活:甘为人梯!于是别人就会说:“看哪,我站在他的肩膀之上,我看得更远了。” 科学的本质是积累!通过稍微改变一下问题,你就能常常作出非常好的的活,而不是一般好的活。我不去做相互孤立的问题,除非看到一类相同的本质。我决不再去解决单一的问题。

演讲

——————

专业人员就愿谈论非常限定的专业问题,但大多数情况下听众只想要一个宽泛的发言,并 且希望比发言者说得更多的调查和背景介绍。其结果是,很多发言毫无效果而言。发言者说了个题目,然后一猛子扎进了他解决的细节中去,听众席上的极少人能够 跟进。你应当勾勒一个大致的图画去说明为什么重要,然后慢慢地给出纲要,说明做了什么。

价值

——————-

我现在谈下一个话题:“努力去做一个大科学家值得吗?”要回答这个问题,你必须问问周围的牛人。如果你能让他们放下谦虚,他们往往会说:“是的,做真正一流的事情,并且掌握(knowing)它,就如同将美 酒、美女、和美曲(wine, women, and song)放到一起一样美妙。我想,十分肯定地值得 一试那些一流的工作,因为事实是,价值体现在奋斗过程中而非结果上。为自己的事情奋斗本身就值得。成功和名誉只是附带的孳息而已。

为什么失败

—————-

其中一个原因是动力和投入。做大事的人中,能力差一点但全力投入的人,比起能力很强但有点花里胡哨——那些白天上班干活晚上回家干别的第二天再来干活的人,要多有成就些。

第二个原因我觉得是个性的缺陷。他缺失的个性使得他总想控制一切,而不是意识到你需要整个系统的支持。普通的科学家会与系统为帝,而不是学会和系统相处并利用系统所提供的帮助。系统的支持其实很多,如果你能学会如何用的 话。如果你有耐心的话,你就能学会很好地使用系统,而且,你总就会学会如何绕过它。

另一个个性缺陷是自负的坚持己见。我得做个决定——我是坚持我的自负,想穿什么就穿什么,从此耗 干我职业生涯的努力;还是顺应环境?我最后决定还是作出努力顺应环境。另一方面,我们不能老是屈服。时常有相当数量的反抗是合理的。

另一个毛病时发怒。一个科学家经常变得狂躁,这根本无法办事。愉悦,好;生气,不好。发怒完全不对路子。你应该跟随和合作,而不是老跟系统过不去。

另一方面你应该看到一个事情得积极的一面,而不是消极的一面。我觉得你需要学会利用自己,我觉得你应知道如何将一个局面从一个角度转换到另一个角度,以提高成功的机会。

自我错觉对于人类是非常非常平常的事。数不胜数的可能性是:你改变了一件事然后骗你自己让它看起来像别的样子。当你问:“为什么你没这样这样做?” 那个被问的人有一千个托辞。

总结

—————

如果你确实想成为一名一流的科学家,你的了解你自己,你的弱点,你的强项,即以你的坏毛病,比如我的自尊自大。怎样才能将一个缺点转化成一个优点? 怎样才能将弹尽粮绝的境遇转化成你多需要的情形?

简而言之,我认为那些本已胜券在握的科学家最后未能成功的原因是:他们没做重要的问题;他们没能投入感情;他们没有试图改变对于看起来容易但仍重要 的,尽管在别的情形下较困难的事情。还有,他们老是给自己各种借口为什么没做成。他们老是归结为运气使然。我已经告诉你事情有多容易,更 我已经告诉你如何去改进。所以,动手吧,你们就会成为伟大的科学家。

听众提问

—————

问题:“自由讨论(头脑风暴)”应成为日常的必经程式码?

对于我自己来说,我内心有和别人交谈的愿望,但是一个头脑风暴的会议不是太有价值。

但是你必须挑选有能力的人谈。当你和别人谈话的时候,对那些只会点头称是的“好”人,你可拿开你的“吸功大法”了。去找那些能马上启发你的人谈吧。

例如,你一和John Pierce谈话就会很快被激起情绪。以前有一帮子人我常和他们谈,比如Ed Gilbert, 我常去他的办公室向他请教问题,听他讲,回来时信心百倍。

我仔细挑选可以头脑风暴的人和不可以头脑风暴的人,因为“吸功大法”是 祸根。他们只是一些好人, 他们填满了整个空间但除了抽取你的思想,他们什么也不贡献,而且那些被抽取的新想法很快就寿终正寝了,而不是有个回音。

我去问那些我认定能回答我并给我尚不知道线索的人问题,然后我走出去,自己看个究竟。

问题:应该花多少精力在图书馆里面?

Hamming:那 要取决于什么领域。举个例子:在贝尔实验室有个同事,一个非常非常聪明的家伙。他老在图书馆里呆着,读所有的东西。如果你想要参考资料,你到他那里去,他 就会告诉你所有的参考资料。但我在提出以上那些看法的同时,下这个结论:长此以往他不会有任何以他命名的成果。他现在已退休,成为了一个副教授。他是很有 价值, 我对此没有疑问。他写了一些不错的文章登在《物理评论》上,但他没有以他命名的成果,因为他读得太多。如果你成天研究别人怎么做的,你就会按别人的老路子思考。如果你想要有不同的新思维,你就得按那些创新的人的路子——先把问题搞得相当清楚,然后 不去想任何答案,直到你已经仔细地把如何做的过程考虑清楚,以及如何你只要稍微调整以下问题的角度。所以,是的,你需要保持状态,保持状态去搞清问题,而 不是成天靠读书去找答案。阅读是搞清“怎么回事”以及“可能性”的必要手段,但靠阅读去寻找答案不是可取的有意义的研究的方法。所以,我给你两个答案:你 阅读;但不是靠读的量,而是靠读的方式起作用。